位牌のいろは

位牌とは

位牌とは故人の戒名(かいみょう)を記した木牌のことで、故人そのものと考えられています。

葬儀のときによく目にする白木の位牌がありますが、それは四十九日までの仮の位牌です。

身近な人が亡くなったときは、四十九日法要までに漆塗りの本位牌に作り替えなくてはなりません。

仏壇に安置する本位牌と寺院で用いられる寺院位牌があり、一般に位牌というと本位牌のことを指します。

白木の位牌は四十九日法要時に菩提寺に納め、新しく作った本位牌に魂入れをします。

位牌の選び方

位牌は宗派によって形が異なることがないので、お好みの色や形を選ぶことができます。

すでに自宅に位牌がある場合は同じ形を選ぶ場合もありますが、故人にふさわしい、故人らしいものを選ぶとよいでしょう。

位牌の大きさは仏壇の内部の作りに影響を受けるため、初めて位牌をつくる場合は先に仏壇を決めます。

先祖の位牌がある場合、同じか少し小さい位牌を選ぶのが一般的ですが、仏壇に納まりきらない場合もあります。

その場合は回出位牌(くりだしいはい)につくり変えます。

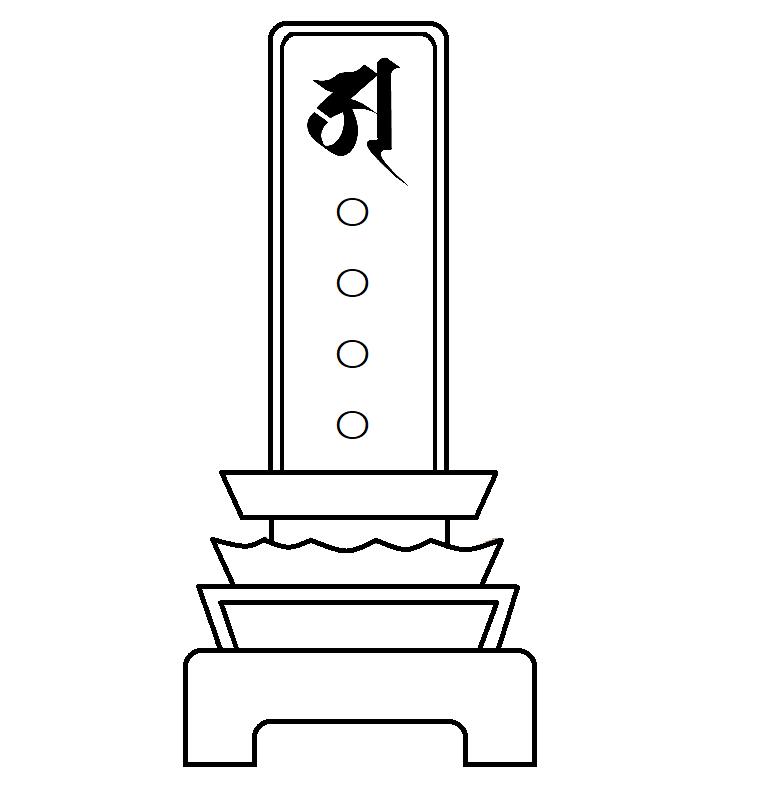

回出位牌は戒名を記す板が位牌内部に入るようになっていて、通常の位牌よりも大きい作りです。

どちらにしても位牌を選ぶ場合は安置するご本尊の高さより小さい位牌を選びましょう。

夫婦の位牌は同じ大きさで一人ずつつくるものですが、一つの位牌に二人の戒名を連ねて入れることもできます。

通常、浄土真宗は位牌を作成しませんが、近年は宗派に関わらずほとんどの場合で位牌を祀っています。

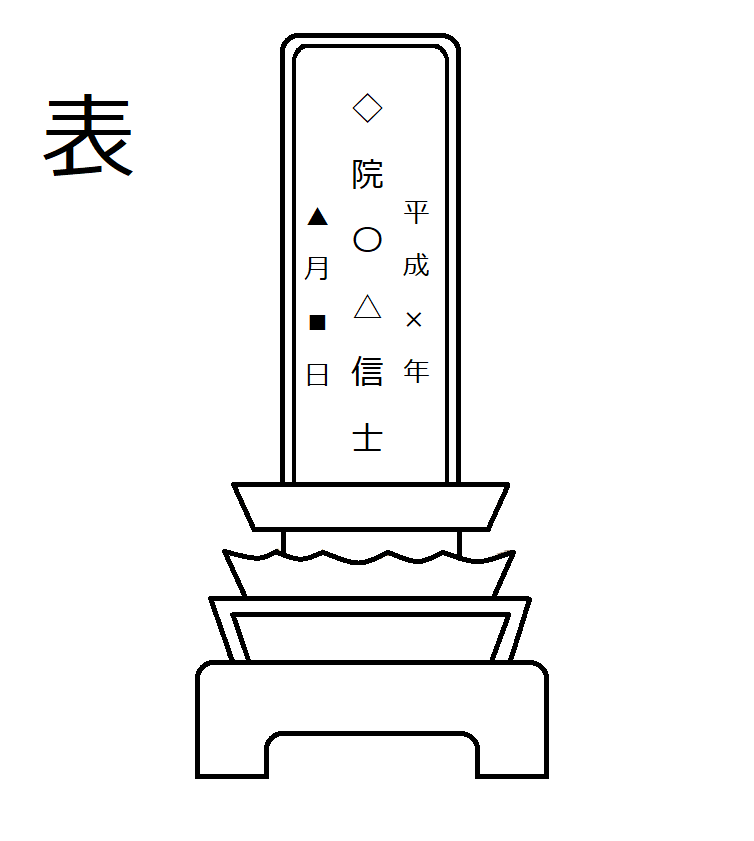

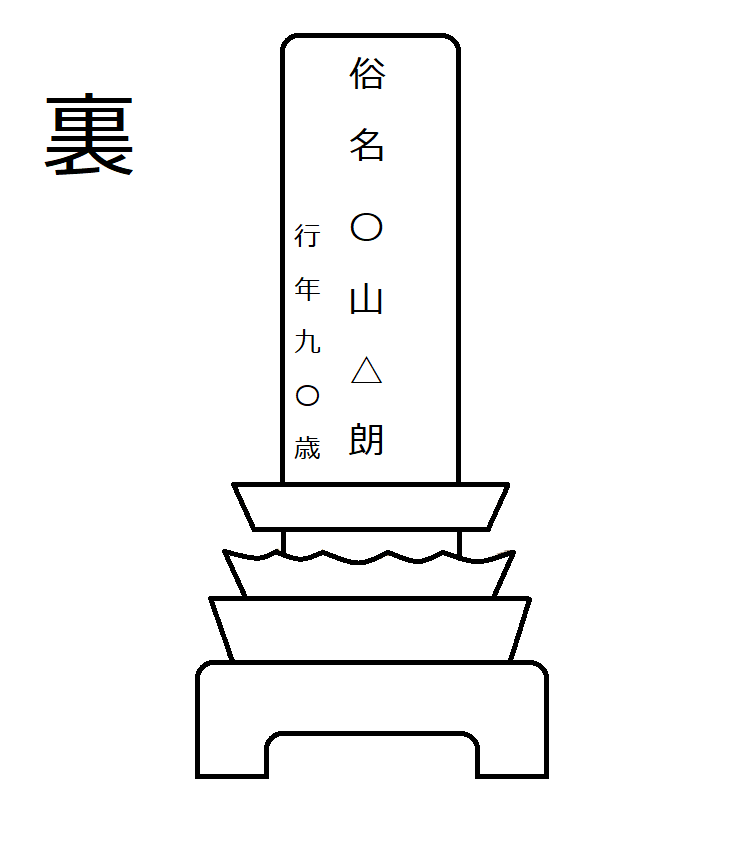

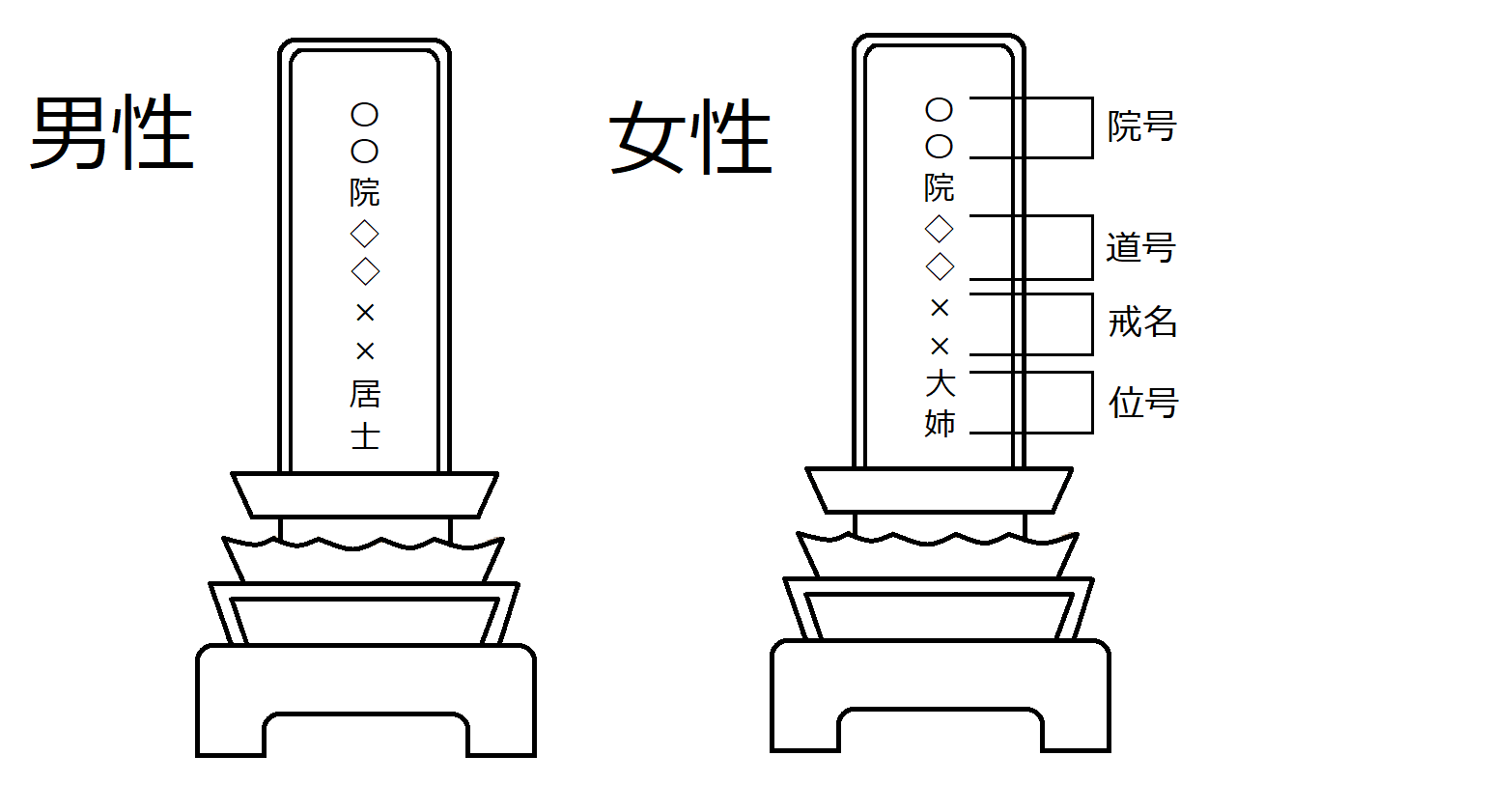

位牌に入れる文字

位牌に入れる文字はどの宗派もだいたい同じで、以下の4つを記入します。

「戒名」、「没年月日」、「享年(行年)」、「俗名」

戒名がない場合など

戒名をつけない場合の位牌に記載する内容はそのまま俗名となります。

浄土真宗、日蓮宗の一部では戒名がありませんが、法名・法号を記載することが一般的です。

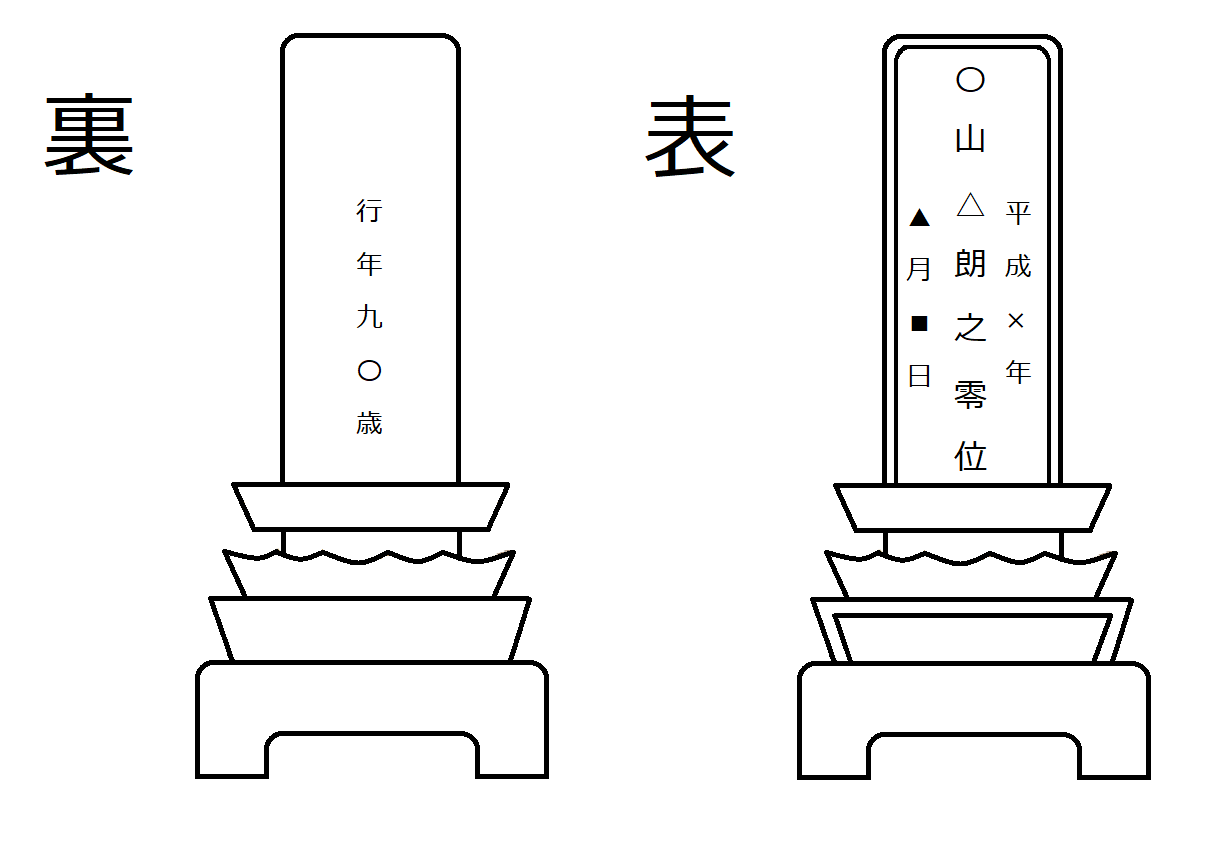

仏壇に納まらなくなり回出位牌にする場合は「先祖代々」などと記載します。

戒名について

戒名(かいみょう)とは、本来仏教において受戒した者に与えられる名前です。

仏門に入った証であり、戒律を守るしるしとして与えられます。

日本では故人に戒名を授ける風習がありますが、生前の俗名に対する死者の名前であると誤解されています。

なんとなく仏教という場合は、本来の意味からすると、無理に戒名を授かる必要はありません。

戒名の構成

基本的に戒名は「漢字2文字」で表現されます。

身分の上下や精進、報恩の多い少ないに関係なく仏の世界が平等であることを表しています。

しかし近年は戒名の前後に院号・道号・位号等の号を付すことから、その全てを「戒名」と思っている方が増えています。

それぞれの号の意味を知って、位牌作成の参考にしてください。

院号

生前に寺院や宗派に対して多大な貢献をした者、あるいは社会的に高い貢献をした者に贈られる号。

本来は皇族などが寺院の建立などの布施行をした場合にその徳を称えて送られたものです。

院号より格上(本来は格下)とされる院殿号という号もあります。

道号

真言宗・天台宗・浄土宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗などで用いられる号です。

通常は戒名の上に付けるもので、字(あざな)に相当するという説などがあります。

宗教活動や公益活動の功績により道号の長さは異なりますが、多くの場合は2文字です。

位号

戒名の下に付けられる「居士・大姉」「信士・信女」という文字のことで、性別や年齢、社会功績などにより異なります。

本来「居士・大姉」は厚い信仰心を持った信者に、「信士・信女」は信仰心を持った成人男女に贈られるものとされています。

宗派による違い

いざ大切な人が亡くなった際、故人の宗教・宗派が分からずに困ることがあります。

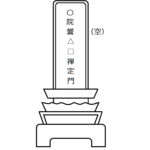

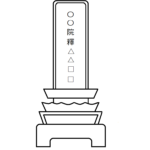

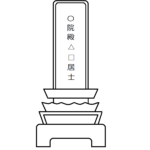

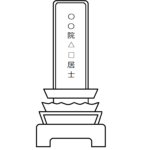

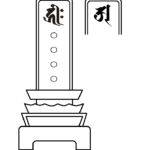

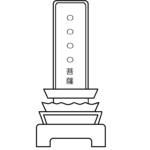

もしご自宅やご実家に先祖の位牌がある場合は、位牌を見ることで宗派が分かる場合があります。

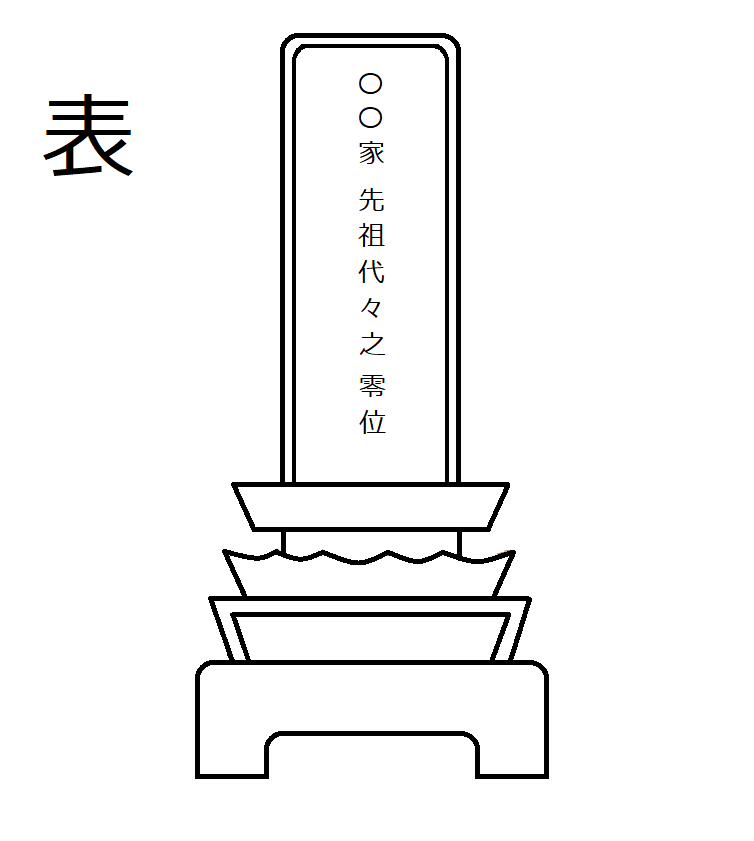

※下に記載した画像は簡易的な一例です。文字数などは実際とは異なります。

位牌画像はクリックで拡大します。